|

Семинар-совещание "Профилактика зависимого поведения в молодежной среде в рамках Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года. Проблемные аспекты в условиях оптимизации бюджета" Итоговая резолюция  Проблема различных форм зависимости уже, безусловно, является глобальной не только для России, но и для всего мира. Вопрос необходимости формирования навыков трезвого образа жизни у российской молодежи с ранних лет как основы благополучия и здоровья нации неоднократно поднимался Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным на мероприятиях различного уровня, правительственных совещаниях, посланиях к Федеральному собранию РФ и т.п. Злоупотребление алкоголем и употребление наркотиков – основная причина не только высокой смертности части населения, но и главный фактор семейного неблагополучия, низкой рождаемости, экономических и моральных потерь общества. Для России наиболее ярким и ужасающим по последствиям явлением в последнее время, с приходом новых высокотоксичных и сильнодействующих синтетических наркотиков, спайса и так называемых "солей", стала наркомания. Со стороны государства принимаются меры противодействия нарастанию этого явления в молодежной среде, в соответствии со Стратегией государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года (далее – Стратегия). В Стратегии предусмотрено принятие сбалансированного и обоснованного сочетания мер по снижению спроса на наркотики путём совершенствования системы профилактической, лечебной и реабилитационной работы. В целях реализации Стратегии распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.02.2012 г. № 202-Р, утвержден План мероприятий по созданию государственной системы профилактики немедицинского потребления наркотиков и совершенствования системы наркологической медицинской помощи и реабилитации больных наркоманией. На федеральном уровне наиболее значимые достижения согласно данному документу – включение вопросов профилактики зависимого поведения в образовательные стандарты различного уровня, внедрение порядка профилактических медицинских осмотров, обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления наркотиков, принятие порядка организации и осуществления профилактики неинфекционных заболеваний, проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни. Возрождены кабинеты профилактики в медицинских организациях наркологического профиля. Суды наделены полномочиями возлагать на лиц, привлекаемых к административной ответственности, обязанность к прохождению профилактических и лечебно-реабилитационных мероприятий. При Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации создан Координационный совет по профилактике зависимого поведения в молодежной среде. Стратегия государственной антинаркотической политики до 2020 года базируется на Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 683 (см. здесь), и Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р в редакции от 08.08.2009 г. (см. здесь). Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года (далее – Концепция) разработана в соответствии с поручением Президента Российской Федерации по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации 21 июля 2006 года. Цель разработки Концепции – определение путей и способов обеспечения в долгосрочной перспективе (2008-2020 годы) устойчивого повышения благосостояния российских граждан, национальной безопасности, динамичного развития экономики, укрепления позиций России в мировом сообществе. В условиях сегодняшних экономических реалий государство испытывает определенные экономические трудности и стремится к оптимизации бюджета в том числе и в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, но те задачи, которые отражает эта Концепция, должны выполняться в любом случае. При этом, согласно заложенным в ней принципам, одним из приоритетов социальной и экономической политики России на первом этапе дальнейшего социально-экономического развития определены структурная и технологическая модернизация здравоохранения, образования и других отраслей социальной сферы, обеспечивающая доступность качественных социальных услуг для населения. На втором этапе названо, в том числе, распространение стандартов здорового образа жизни, внедрение инновационных технологий в здравоохранении и образовании, решение проблемы их кадрового обеспечения. Все эти проблемы необходимо решать поступательно и планомерно, ни в коем случае не сокращая бюджетные расходы по ключевым, стратегическим направлениям, что, по сути, будет вступать в противоречие с Концепцией. Ситуация с потреблением психоактивных веществ в молодежной среде тревожная. Проводимые специалистами Центра мониторинга вредных привычек среди детей и подростков Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации исследования достоверно демонстрируют следующую картину – в среднем по России табачные изделия потребляет около 40% мальчиков, и почти 35% девочек. Приобщение к курению до 10 лет составляет около 15%, 13-14 лет – обычный возраст начала курения. В прошлые годы, 2000-2013 гг., у мальчиков пик приобщения к курению составлял до 10 лет включительно, то есть, приобщалась даже начальная школа. Приобщение к курению, в особенности среди мальчиков, сегодня начинается достаточно рано, к 15-17 годам они уже заядлые курильщики. То есть, к этому возрасту уже сформирован синдром зависимости от никотина. К алкоголю все предыдущие годы пик приобщения подростков приходился на 13-14 лет. В 2000 году на территории Российской Федерации были отдельные территории, где пик приходился даже на 11 лет. Сегодня наблюдается небольшой сдвиг в сторону 15-16 лет, к моменту более позднего приобщения к приему алкоголя. При этом по данным статистических исследований к приему табака и алкоголя чаще всего приобщают родственники в близком семейном кругу, что свидетельствует о необходимости совершенствования работы, направленной на профилактику зависимого поведения, в первую очередь с родителями, с семьей. Ежегодно возрастает число информирования о способах изменения состояния сознания через Интернет. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В ходе совещания некоторыми выступающими было обращено особое внимание на низкую информативность и опасность проведения в образовательных учреждениях социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, направленного на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психоактивных веществ, которое, по оценкам экспертов, может провоцировать у лиц подросткового возраста интерес к алкоголю, табаку и наркотикам.  При этом социологическими исследованиями доказано, что площадкой, на которой взрастает желание попробовать наркотики, является употребление алкоголя и табакокурение. Поэтому данному исследованию целесообразно предложить экономически оправданную и при этом социально неопасную альтернативу. Предлагаем следующее. Подавляющее большинство лиц, пробующих наркотики, до этого или пробовали курить, или курят табак. В настоящее время клинико-диагностические и химико-токсикологические лаборатории медицинских организаций оснащены оборудованием, позволяющим выявлять в моче котинин – продукт метаболизма никотина. Стоимость расходных материалов для одного лабораторного исследования в настоящее время составляет 33 рубля. Тест на котинин является объективной количественной оценкой, являясь более надежной чем история курения или подсчет выкуриваемых сигарет за день. Котинин также позволяет оценить воздействие табачного дыма при пассивном курении. В связи с этим предлагаем профессиональному медицинскому сообществу рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в приказ Минздрава России от 21.12.2012 г. № 1346н "О порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них" в части дополнения Перечня исследований при проведении профилактических медицинских осмотров химико-токсикологическим исследованием мочи на предмет определения уровня содержания котинина, которое позволить оценить воздействие табачного дыма на несовершеннолетних. В случае поддержки профессиональным сообществом данного предложения и внесения Минздравом России соответствующих изменений станет возможно решить вопрос об исключении социально-психологического исследования (стоимость обработки одной анкеты составляет более 1 000 рублей) из системы раннего выявления потребителей наркотических средств, формируя "целевую группу" для проведения медицинских осмотров на предмет потребления наркотических средств из числа лиц, допускающих потребление табака. Это позволит значительно сохранить бюджетные расходы на данное исследование, при этом не создав риски для приобщения молодежи к потреблению наркотических средств и психотропных веществ по итогам непрофессионально подготовленных опросников для социально-психологического тестирования учащихся общеобразовательных, среднеспециальных и высших учебных заведений. В отношении мониторинга потребления психоактивных веществ и иных форм деструктивного зависимого поведения представляется актуальным обратить внимание на деятельность Центра мониторинга вредных привычек среди детей и подростков, функционирующего на базе Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации с 1997 года и занимающемся мониторингом по данному направлению с 2000 года (далее – Центр). Отсутствие адекватного финансирования оплаты труда сотрудникам в центральном и территориальных подразделениях Центра ставит под угрозу дальнейшее ведение этой работы, способной определять векторы работы с тем или иным выявленным проблемным контингентом в молодежной среде, определить точки приложения для ведения профилактической и лечебно-реабилитационной работы у лиц с наиболее высокой пораженностью или предрасположенностью к табакокурению, алкоголизации, наркотизации или приобщению к иным формам социально опасного зависимого поведения. В части работы с уже пораженным контингентом определенные сложности, как было отмечено на совещании, вызывает Постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2011 г. № 394 "Об утверждении перечня отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности, на занятие которыми устанавливаются ограничения для больных наркоманией" и Приказ Минздрава России от 30.12.2015 № 1034н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "психиатрия-наркология" и Порядка диспансерного наблюдения за лицами с психическими расстройствами и (или) расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ". Ранее вместо данного Приказа в этой сфере действовал Приказ Министерства здравоохранения СССР от 12.09.1998 г. № 704 "О сроках диспансерного наблюдения больных алкоголизмом, наркоманиями и токсикоманиями" (далее – Инструкция № 704). Новый порядок диспансерного наблюдения конкретного положения о его сроках не содержит, однако, косвенно положения о сроках прописаны в п. 12 Порядка, где указано в каких случаях врачебная комиссия принимает решение о прекращении диспансерного наблюдения, в частности:

Такие сроки снятия с диспансерного наркологического наблюдения вместе с перечнем профессий, заниматься которыми не могут лица, состоящие на диспансерном учете вследствие выявленного синдрома зависимости от приема наркотических средств и психотропных веществ, регламентированных вышеуказанным Постановлением Правительства от 18.04.2011 г., создают серьезные проблемы для ресоциализации лиц, отказавшихся от употребления психоактивных веществ после прохождения реабилитационных программ в профессиональных и полупрофессиональных государственных и негосударственных реабилитационных учреждениях. Таким образом, для данного контингента больных в лучшем случае, если не установлен диагноз синдрома зависимости от наркотиков, на 1 год, если установлен – на 3 года закрыта дорога в большинство профессий и видов деятельности. Под запретом все профессии, связанные с управлением транспортными средствами или управлением движением транспортных средств, работы на морских судах, судах смешанного (река – море) плавания и на судах внутреннего плавания. Вошли в список запрещенных профессии, связанные с оборотом оружия, аварийно-спасательными работами, подводными или подземными работами, верхолазными работами, а также с обслуживанием подъемных сооружений и управлением ими. Состоящим на диспансерном учете запрещена и педагогическая деятельность, а также деятельность, непосредственно связанная и непосредственно не связанная с образовательным процессом, в образовательных организациях, работы в детских и подростковых сезонных оздоровительных организациях. Всего 28 пунктов. В связи с этим считаем целесообразным поручить Министерству здравоохранения Российской Федерации переработать Порядок диспансерного наблюдения за лицами с психическими расстройствами и (или) расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ, что позволит более вариативно определять сроки наблюдения данной группы лиц в зависимости от качества и сроков прохождения ими программы медицинской, медико-социальной или социальной (без лечения) реабилитации в специализированных учреждениях и последующей ресоциализации. Безусловно необходимой крайне важной мерой, определяемой данными мониторинга наркоситуации и возраста приобщения к приему психоактивных веществ является возвращение с внесением в номенклатуру специальностей специалистов с высшим и послевузовским медицинским образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации, а также в штатные нормативы ставки "детский психиатр", "подростковый психиатр", "подростковый психиатр-нарколог". Без воссоздания и кадрового обеспечения данных профильных специальностей невозможно в будущем реагировать на современные вызовы обществу, в частности, на наличие ранней, далеко не всегда выявляемой психопатологии у детей дошкольного возраста, наркологических расстройств у подростков, а также все больше снижающегося возрастного порога приобщения к потреблению табака, алкоголя, наркотиков. Как показывают современные исследования, именно это сейчас и происходит с российской молодежью. В данном случае оптимизация бюджета не может являться оправданием отсутствия этого, однозначно стратегического направления профилактической медицины. Не нашел понимания в процессе обсуждения на совещании и запущенный в 2015-2016 гг. в связи с реформированием наркологической службы г. Москвы процесс разрушения системы профилактики химической зависимости, который привел к монополизации данного сектора оказания медико-социальных услуг Московским научно-практическим центром наркологии Департамента здравоохранения г. Москвы (далее – МНПЦН ДЗМ). См. крайний доклад по ссылке, через который коллектив бывшего отделения профилактики болезней зависимости филиала № 8 ГБУЗ "МНПЦ наркологии ДЗМ", в настоящее время объединенный с отделением профилактики Московского научно-практического центра наркологии в Центр профилактики зависимого поведения, обратился к общественности, экспертам и присутствующим представителям профильных государственных служб в связи с ситуацией, сложившейся в Центре. В результате в одних руках без всякого внешнего контроля оказались все направления приоритетной профилактической работы, механизмы ее реализации, конкретные формы и методы деятельности, выходы на целевые группы, возможности расширения спектра профилактического воздействия и полноценной реализации межведомственного и межсекторального взаимодействия в этой сфере. В соответствии с этим, считаем необходимой мерой создание и поддержку в системе Министерства здравоохранения Российской Федерации экспертной рабочей группы, имеющей возможность на постоянной основе осуществлять экспертизу деятельности наркологической службы в каждом субъекте Российской Федерации и в первую очередь в федеральном центре. Все программы, реализуемые входящими в ее структуру учреждениями, должны проходить фильтрацию через плюрализм мнений экспертного сообщества, которое в итоге в рамках государственно-общественного партнерства будет выдавать одобренный экспертами и профильным министерством качественный продукт. Профилактика зависимого поведения – крайне многогранный вид деятельности на стыке систем здравоохранения, образования, культуры и традиционных религиозных конфессий, который не может быть монополизирован лишь одним профильным учреждением. При этом формирование устойчивых навыков трезвого образа жизни в семье как базисной площадки для развития здоровой во всех отношениях личности, как показывает практика, успешно происходит в так называемых "Семейных клубах трезвости". Семейный клуб трезвости (СКТ) – это сообщество семей, добровольно объединившихся для решения проблем, обусловленных химической и (или) нехимической зависимостью кого-то из членов семьи. СКТ успешно работают в 36 странах мира. В частности, в Италии на сегодняшний день функционирует более 2 000 таких клубов. В России деятельность по созданию СКТ ведется по благословению священноначалия Русской Православной Церкви с 1992 года. 5.12.1992 г. в России организован первый семейный клуб трезвости. Этому предшествовала первичная стажировка специалистов в специализирующемся на лечении всех форм химической зависимости "Итальянском Центре Солидарности", "Centro Italiano di Solidarietà di Roma" (CeIS) в г. Риме и последующая стажировка в Информационно-исследовательском центре по проблемам, связанных с потреблением алкоголя г. Тренто, Италия ("Сentro studi e documentazione sui problemi alcolcorrelati Trento"). Цель: ознакомление с методикой работы семейных клубов трезвости, разработанной в 1964 г. югославским психиатром с международным именем Владимиром Удолиным, и обучение навыкам работы по данной методике. С 1994 по 1996 гг., совместно с итальянскими специалистами было подготовлено более 150 руководителей СКТ. 18.03.1997 г. Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации № 76 (в ред. Приказа Минздрава РФ от 21.06.2002 г. № 201) утверждается Положение о наркологическом реабилитационном центре, в котором деятельность СКТ включена как необходимое звено амбулаторной реабилитационной службы. В мае 2011 года создано Межрегиональное общественное движение "В поддержку семейных клубов трезвости". На сегодняшний день движение объединяет 21 СКТ, действующий в Москве, Подмосковье, Калуге, Санкт-Петербурге, Республике Башкортостан. Однако, в сравнении с международным опытом поддержки данного профилактического и амбулаторного реабилитационного направления и с учетом значительно больших потребностей в развитии на территории Российской Федерации движения СКТ, равно как и других зарекомендовавших себя с положительной стороны форм душепопечительской работы с химически зависимыми лицами, считаем необходимым предложить следующее:

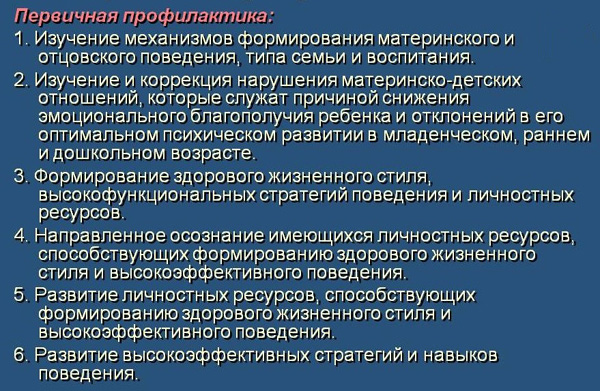

Другой опыт ведения высокопрофессиональной духовно-ориентированной работы с лицами, страдающими наркологическими расстройствами, достойный внимания и поддержки со стороны соответствующих служб, реализован на территории г. Санкт-Петербург и Приозерского района Ленинградской области под руководством благочинного Приозерского округа Выборгской епархии Санкт-Петербургской митрополии протоиерея Сергия Белькова. В этом году исполнилось 20 лет с момента начала реализации в регионе первого созданного его командой проекта. В дальнейшем антинаркотическая профилактическая и реабилитационная деятельность Русской Православной Церкви в Северо-Западном федеральном округе на основании этого опыта получила распространение в Эстонии, Кемеровской области, городах Новосибирск, Уфа, Владивосток, где открыты аналогичные реабилитационные учреждения. В фундамент их деятельности заложены технологии, разработанные в Епархиальном реабилитационном центре в пос. Саперное и женском реабилитационном центре в пос. Торфяное, включающие патриотическое, нравственно-этическое и духовное воспитание. В настоящее время в стадии строительства находится продолжение дела – инновационный проект "Северо-Западного центра реабилитации наркозависимых" в пос. Красноармейское Приозерского района Ленинградской области, реализация которого позволит завершить создание полноценной региональной системы реабилитации наркозависимых лиц, на основе высокоэффективной (по оценке Антинаркотической комиссии Северо-Западного федерального округа от 20.06.2003 г.) программы реабилитации "Обитель исцеления", разработанной сотрудниками Отдела по противодействию наркомании и алкоголизму Санкт-Петербургской епархии. больных наркоманией, до недавнего времени возглавляемого протоиереем Сергием Бельковым (подробнее здесь: часть 1 и часть 2). В 2006 году полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе И.И. Клебанов направил обращение к главам субъектов Российской Федерации, входящих в СЗФО, с указанием на необходимость финансирования строительства, содержания и развития данного проекта. Однако, ни один регион не выразил желание принять в этом долевое участие, несмотря на то, что проблема наличия эффективных программ реабилитации наркозависимых везде стоит чрезвычайно остро. Считаем данный проект социально значимым в масштабах всей страны, "пилотным", готовым к трансляции в другие субъекты РФ, федеральные округа, в связи с чем предлагаем ныне действующему полномочному представителю Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе В.И. Булавину настоятельно рекомендовать главам администраций входящих в СЗФО субъектов изыскать ресурсы на поддержку завершения строительных работ в рамках вышеуказанного проекта, в том числе с привлечением меценатов на благотворительных началах из числа руководителей крупных коммерческих структур. Создание единого окружного реабилитационного и учебно-методического центра при участии Церкви, государства и общества может стать прекрасным примером эффективной государственной антинаркотической политики не только для субъектов СЗФО, но и для всей России, отвечающей реалиям нашего времени, поддерживающей лечебно-реабилитационные программы на принципах "drug free treatment" – полного отказа от приема любых психоактивных веществ. Дополнительно считаем необходимым особо отметить недопустимость внедрения на территории Российской Федерации так называемых "программ снижения вреда от приема наркотиков" в любых их проявлениях. Их задача – допущение немедицинского потребления наркотиков под разными предлогами, начиная с борьбы с ВИЧ-инфекцией, и, заканчивая лечением наркоманией с помощью наркотиков в рамках так называемой "заместительной" терапии. Они включают себя и раздачу неиспользованных стерильных шприцов, игл для потребления наркотиков, и обучение "безопасным" способам наркопотребления, раздачу наркоманам пособий, буклетов с информацией о том, как правильно принимать наркотики, чтобы последствия от их приема развивались не так быстро, как ухаживать за местами инъекций наркотика, образующимися вследствие постоянного инъецирования трофическими язвами. Данную работу проводят известные экспертному сообществу социально ориентированные некоммерческие организации, благотворительные фонды, за которыми стоят международные организации, в основу своей деятельности заложившие принципы, противоречащие Стратегии государственной антинаркотической политики до 2020 года. Они же активно транслируют общественности через некоторые средства массовой информации заявления о якобы постоянно имеющей место на территории Российской Федерации дискриминации так называемых уязвимых групп: наркоманов, проституток, лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. Подробнее о программах "снижения вреда от наркотиков" см. здесь и здесь.  Наиболее деструктивным вариантом реализации данных программ является уже легализованные в ряде государств ближнего и дальнего Зарубежья так называемые "заместительная метадоновая терапия" (ЗМТ) или "заместительная опиоидная терапия" (ЗОТ), применяющая иные опиоидные препараты, не метадон. Подробнее об этом нестандартном для России подходе к реализации прав наркозависимых на наркопотребление, до настоящего времени законодательно запрещенном, выпущена масса научных публикаций, обзоров, наблюдений из практики тех государств, где ЗМТ или ЗОТ считаются одним из вариантов лечения наркомании (см. здесь, здесь и здесь). Мы уверены, что эффективные лечение и реабилитация лиц с наркологическими расстройствами с выходом в длительную стойкую ремиссию с дальнейшей полноценной ресоциализацией выпускника лечебно-реабилитационной программы возможны исключительно на принципах полного отказа от приема наркотических средств и психотропных веществ. Успешным результатом лечения наркомании может считаться только полный отказ от употребления наркотика в любой его форме, реализуемой наркодилерами на улицах или выдаваемой легально через специальные пункты, подконтрольные государственным надзорным службам. С учетом вновь возникшей тенденции реанимировать "наркотический паек" и под любым предлогом предложить выдачу "легальных" опиатов типа метадона, бупренорфина и т.п. препаратов под видом лечения наркомании в российскую наркологическую практику, формулировка части Приказа Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации № 239 от 14.08.1995 г. "О дополнительных мерах по контролю наркотических средств, сильнодействующих и ядовитых веществ" представляется нам актуальной и по сей день. В частности, в нем определено следующее: "Подтвердить ранее установленный порядок, запрещающий применение наркотических средств в терапевтических целях при лечении наркомании, в том числе выдачу больным наркоманией наркотических средств в любой форме (выдача рецептов, назначение в стационаре, диспансере и т.д.)". ПСИХОПРОФИЛАКТИКА Сохранность психического здоровья молодежи и взрослого населения является основой профилактики аддикций, зависимого поведения. Первичная профилактика психических расстройств в раннем возрасте здесь – это базовая профилактика формирования любых форм химической и нехимической зависимости, развитие которых, безусловно, несет в себе угрозу не только для соматического, психического, но и для социального и духовного здоровья нации.  В последние годы продолжает увеличиваться число вновь выявленных психических заболеваний и нарушений психического развития у детей и подростков. По данным на конец 80-х годов XX века, более 9% детей в возрасте до 3-х лет имели явную психическую патологию. На момент начала 2000-х годов эта цифра возросла уже до 17-20%. Такая динамика крайне неблагоприятна для российской популяции. По данным на 2012 год, ситуация с тех пор не особо изменилась, оставаясь стабильно напряженной. Среди причин детской инвалидности на первое место тогда были вынесены психические расстройства с 24,7% от общего числа инвалидов детства. Болезни нервной системы с 22,3% на втором месте, врожденные аномалии развития (19,2%) занимают третье место по частоте встречаемости в этой категории лиц. Соматические заболевания (17,8%) лишь на четвертом месте. По некоторым экспертным оценкам рост психической патологии в детской и подростковой возрастных группах будет иметь ту же тенденцию. В долгосрочных прогнозах психическая заболеваемость детей и подростков к 2020 году увеличится на 20%. В то же время в России оказалась свернута система психолого-медико-социальных центров, которые работали с родителями, с семьями. Эта работа была распространена во всех регионах России и давала очень хорошие результаты в профилактическом плане. В настоящее время наблюдается иная тенденция – перевод этих служб на аутсорсинговую систему, то есть, на договор на подряды с частными организациями, что на фокус-группах отзовется явно не в положительную сторону. Поэтому одной из важных задач решения проблем в данном направлении считаем приостановку перевода и средств, и пока еще сохранившихся кадров в систему аутсорсинга, поскольку частные, негосударственные некоммерческие организации неспособны в должной мере на профессиональном уровне и с необходимым здесь профессиональным рвением, без первичного коммерческого интереса, отрабатывать весь диапазон мероприятий первичной психопрофилактики. При этом улучшение психического состояния здоровья населения на основе повышения доступности качественной лечебно-реабилитационной помощи, установление мер социальной поддержки по организации оказания помощи лицам, страдающим социально значимыми заболеваниями, является целью государственной политики Российской Федерации и в области здравоохранения, определенной Федеральным законом № 323 от 21.11.2011 г. "Об основах охраны здоровья граждан РФ", Государственной программой развития здравоохранения Российской Федерации от 24.12.2012 г. и Концепцией развития здравоохранения Российской Федерации до 2020 года от 17.11.2008 г. В укреплении психического здоровья детей важным звеном является здоровье членов семьи, прежде всего – родителей. В этом контексте приоритетным является ранее выявление психических дисфункций, нарушений у детей и родителей, своевременная их коррекция. Для этого целесообразно развивать государственные психопрофилактические службы, ориентированные на детей раннего возраста и их родителей. С этой целью рекомендуем поддержать психопрофилактическую службу раннего детского возраста. Создать Научно-методический центр психопрофилактики и психокоррекции детей и их семей для формирования и реализации стратегии первичной профилактики психических расстройств, в том числе аддикций, на территории Российской Федерации. Определить ведущим в создании этого центра ФГБНУ "Научный центр психического здоровья", обеспечить подготовку кадров при его непосредственном участии. Организация Научно-методического центра по вопросам психического здоровья детей, ориентированного на первичную психопрофилактику, в том числе на профилактику аддикций, позволит решить следующие задачи:

На основе научно-методических разработок Центра целесообразно и стратегически важно возродить сеть государственных психопрофилактических служб с использованием опыта, наработанного ФГБНУ "НЦПЗ" ранее и под его контролем. Также важно осуществлять внедрение новых подходов, учитывающие современные реалии, зарубежный опыт, но приоритетно ориентированные на оригинальную отечественную научную школу с богатой научной базой и значительными практическими наработками. Необходимо отметить наиболее важные условия успеха профилактической работы в любом направлении оздоровления, санации молодежной среды:

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ Реальностью сегодняшнего дня стали глубокие социальные противоречия, частичное разрушение основных институтов социализации, нарушение преемственности между поколениями, отсутствие разделяемой большинством системы ценностей как мерила нормы и отклонения. В этих условиях дети, подростки оказались в наибольшей степени уязвимы и восприимчивы к деструктивным влияниям среды и окружения. Как сообщается в преамбуле к Указу Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы", проблемы, связанные с созданием комфортной и доброжелательной для жизни детей среды, сохраняют свою остроту и далеки от окончательного решения. Продолжается сокращение численности детского населения, у значительной части детей дошкольного возраста и обучающихся в общеобразовательных учреждениях обнаруживаются различные заболевания и функциональные отклонения. Остро стоят проблемы подросткового алкоголизма, наркомании и токсикомании: почти четверть преступлений совершается несовершеннолетними в состоянии опьянения. И во многом это связано с отсутствием полноценного досуга, способного предложить подростку иную, здоровую альтернативу "уличной", разрушительной для него и окружающих жизни. Наша страна имеет накопленный опыт становления и эффективного функционирования уникальной развитой сетевой системы внешкольного воспитания СССР, не имеющий аналогов в мире. Дополнительное образование детей, согласно терминологии ЮНЕСКО, определяется как сфера неформального образования, связанная с индивидуальным развитием ребенка в культурном плане, которое он выбирает сам (или с помощью значимого взрослого) в соответствии со своими желаниями и потребностями. В этой системе одновременно происходит его обучение, воспитание и личностное развитие. По своему "местоположению" в системе образования это вся та область образовательной и воспитательной деятельности, которая находится за пределами общеобразовательного государственного стандарта, включая изучение тех областей культуры и науки, которые не представлены в школьных программах.  В действующем Федеральном законе от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) "Об образовании в Российской Федерации" несколько некорректно сформулирована позиция, в соответствии с которой свободное время разделено на дополнительное образование в образовании и на дополнительное образование в культуре и в спорте. Таким образом, разрушена социокультурная инфраструктура детства, на что необходимо обратить на это внимание и внести отдельные поправки в данный закон. Дополнительное образование – это не образование как таковое, не образовательная услуга как это декларирует сегодня Министерство образования и науки Российской Федерации, но это познание себя, познание мира и себя в нем. Кризис детства наступает там и тогда, когда взрослые по своему образу и подобию хотят перекроить его. Рассматривая роль дополнительного образования в современных условиях, эксперты выделяют его приоритетные цели и определяют следующие ключевые для него моменты:

Учитывая здоровьеформирующий потенциал развитой за постсоветский 20-титилетний период системы дополнительного образования детей и подростков в Российской Федерации, а также заданные Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года ориентиры, предлагаем:

ДУХОВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ Не менее важную роль в профилактике различных форм зависимого поведения играет укрепление национальной безопасности через поддержку духовно-ориентированных подходов в воспитании подрастающего поколения с использованием ресурса созидательных и традиционных для России религиозных объединений. В условиях расширяющейся гибридной войны против России, а также ее народов необходима конкретная помощь государственным, общественным и иным организациям в координации патриотических сил общества в их усилиях по противодействию деструктивным культам (сектам), содействие государству в сохранении единства духовно-религиозного пространства России, позитивных традиционных духовных и нравственных устоев общества. В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации от 31.12.2015 г. указано, что "Стратегическими целями обеспечения национальной безопасности в области повышения качества жизни российских граждан являются развитие человеческого потенциала, удовлетворение ... духовных потребностей граждан... Угрозами национальной безопасности ... являются размывание традиционных российских духовно-нравственных ценностей и ослабление единства многонационального народа Российской Федерации путем внешней культурной и информационной экспансии. ... Укреплению национальной безопасности способствует создание системы духовно-нравственного и патриотического воспитания граждан, внедрение принципов духовно-нравственного развития в систему образования, молодежную и национальную политику...".  Однако, сбор и систематизация сведений о реальном состоянии духовной безопасности в России чрезвычайно затруднены. Реальное положение дел определяется лишь громкими скандалами и трагедиями, где ключевую роль сыграли члены религиозных организаций экстремистской направленности, деструктивных культов. До настоящего времени в стране нет единой системы государственного мониторинга в этой области, позволяющей государству контролировать, учитывать и предотвращать вредные последствия деятельности сект. Для позитивного развития духовных потребностей граждан, для эффективного противодействия деструктивным культам в нашей стране жизненно необходима общегосударственная система обеспечения духовной безопасности, состоящая из трех гармоничных направлений. Это:

В наше время укрепление духовной безопасности России должно перейти от теоретических размышлений и подготовительных планов к конкретным и скоординированным действиям всех государственных и общественных институтов. В системе национальной безопасности России должна в обязательном порядке действовать система духовно-нравственной безопасности, неотъемлемо включающая в себя и религиозную составляющую. Негативный пример ее отсутствия – дестабилизация политической и социально-экономической ситуации на Украине и в ряде иных государств Ближнего и Дальнего Зарубежья, в которой деструктивные религиозные культы, современные псевдорелигиозные новообразования сыграли одну из ключевых ролей. Считаем особо тревожным сигналом проникновение в российскую политику на уровне Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации выходцев из неопятидесятнических (харизматических) религиозных объединений, прошедших стажировку в соседней Украине. Сегодня в России эти организации, учитывая ужесточение российского законодательства в отношении зарубежных миссий, объединяются и получают административную и грантовую поддержку под видом нейтральных в религиозном отношении социально-ориентированных некоммерческих организаций. Наиболее яркий пример нашего времени – Национальный антинаркотический союз (подробнее см. здесь, здесь и здесь). Обществу и государству требуется незамедлительно сформировать комплексную систему мер по противодействию деструктивным религиозным культам (сектам) через разработку и принятие новых нормативно-правовых актов в данной области или внесение изменений в принятые ранее. Между тем, юридически неконкретные формулировки статей 13, 14, 28 Конституции Российской Федерации зачастую используются с целью оправдать повсеместное распространение религиозных и иных идеологических убеждений деструктивного антигосударственного характера. Так, согласно ст. 13 Конституции, в Российской Федерации признается идеологическое многообразие, никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной – это общее положение, разрешающее деятельность различных объединений. Вместе с тем запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни. В соответствии со статьей 14, Российская Федерация провозглашена светским государством, никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной; религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом. При этом статья 28 гарантирует каждому свободу совести, свободу вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними. Все указанные статьи не должны трактоваться произвольно, требуют системного толкования в совокупности со всеми иными положениями глав 1 и 2 Конституции Российской Федерации (начиная со статьи 2 ("Человек, его права и свободы являются высшей ценностью Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства"), статьи 55 ("Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства"), а также статьи 64 о том, что все положения главы 2 составляют основы правового статуса личности, права которой должны соблюдаться и у которой есть обязательства перед обществом и государством). Каждый человек имеет свободу совести, не ограниченную каким-либо принудительным воздействием на его психику и манипуляцией сознанием. Но если свобода совести уважается традиционными религиями, то мировоззрение (вероучение) основателей новых религиозных движений зачастую своих последователей рассматривает в качестве объектов воздействия и использования, не исключая распад социально активной и полезной личности, изменение личностных смысложизненных и ценностных ориентаций и поведения с ломкой всей их прежней жизни. Важным условием является нивелирование индивидуальности, подавления инициативы и волеизъявления новых последователей, что мы считаем недопустимым ни в какой форме, если речь идёт об условно здоровых гражданах, либо в ограниченной жесткими стандартами деятельности, если речь идет о психически больных гражданах, либо страдающих алкоголизмом, наркоманией, иным видом химической или нехимической зависимости. Признавая и поддерживая право каждого на свободу совести, вероисповедания, слова, считаем, что государство обязано бороться со злоупотреблениями этими правами и свободами. Государство может и должно ограничить право на социальные проявления свободы совести и свободы вероисповедания, в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, морали, здоровья, прав и законных интересов человека и гражданина. Долг же каждого гражданина – не быть безучастным свидетелем нарушения прав другого. Кроме того, безусловно важным является право на информацию об этом объединении (возможность до вступления в его ряды ознакомиться с его уставными документами, основами вероучения, правилами членства в ней, составом и биографией лидерского состава, возможности и условий выхода и т.д.). Однако нетрадиционные для России религиозные объединения зачастую вовлекают в свои ряды новых членов (неофитов), не раскрывая им до процедуры инициации, посвящения – запреты и ограничения их прав, обязанностей, а также ответственность, которые могут быть определены общиной и (или) ее лидером в будущем. В некоторых случаях свои учреждения по реформированию мышления неофитов, кандидатов в адепты они называют реабилитационными центрами для наркозависимых, центрами социальной адаптации, духовного восстановления, оздоровления и т.п. Отрицать наличие установленных в рамках исторического, культурного и религиозного контекста традиций, обеспечивающих единство того или иного этноса, народа, нации, невозможно. И если существует понятие "традиционность" как следование традиции и ее сбережение, то, соответственно, есть и "нетрадиционность" как формирование новой альтернативной среды, не несущей в себе код национальной самоидентификации, противопоставляющей ему свою новую модель. Следовательно, существует и понятие "нетрадиционное религиозное движение". Игнорирование этого факта в научной среде, в экспертном сообществе, у государственных служащих способствует непринятию во внимание такого важнейшего фактора обороноспособности государства как духовная безопасность. Это понятие используется в том числе в социологической науке и рассматривается как категория, отражающая здоровье общества, его ценностную иерархию и в целом духовное состояние. Сегодня все чаще говорится и о реальной угрозе, исходящей от новых религиозных движений, нередко выдаваемых за "хорошо забытые старые". Это относится и к ваххабизму в мусульманской среде, и к харизматическому движению в пятидесятничестве, неопятидесятничеству, выдающему себя за раннехристианское движение времен первых апостолов, то есть, получившее преемственность, от апостолов, так называемое движение "евангелистов" или "евангельских христиан", таковым не являясь. В первоочередном плане в сфере укрепления духовной безопасности предлагаем безотлагательно решить несколько первоочередных задач:

Также считаем необходимым внести ряд поправок в юридической терминологии в Федеральный закон от 26.09.1997 г. № 125-ФЗ (ред. от 30.03.2016 г.) "О свободе совести и о религиозных объединениях" (см. здесь). В частности, внести коррективы в п. 2 ст. 14, изменив перечень оснований для ликвидации религиозной организации и запрета на деятельность религиозной организации или религиозной группы в судебном порядке, привязав его к фактически осуществляемой деструктивной деятельности сектантских организаций, а также заменить следующие формулировки:

Не всякое объединение, провозглашающее себя религиозным, может быть признано таковым. Помимо самоидентификации, должны быть объективированы свойства, отличающие их от иных объединений мировоззренческого характера: вероисповедание, совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, обучение религии и религиозное воспитание своих последователей, а также специфика их систем правосознания, этики, морали и нравственности. В связи с этим целесообразно рассмотреть вопрос совершенствования в Федеральный закон от 26.09.1997 г. № 125-ФЗ (ред. от 30.03.2016 г.) "О свободе совести и о религиозных объединениях" в части уточнения предусмотренного им порядка получения статуса местной религиозной организации. В этих целях закрепить:

Все предложения направлены в соответствующие профильные министерства и ведомства, Синодальные отделы Русской Православной Церкви Московского Патриархата для ознакомления и принятия соответствующих решений. Полный текст стенограммы рабочего экспертного совещания "Профилактика зависимого поведения в молодежной среде в рамках Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года. Проблемные аспекты в условиях оптимизации бюджета" под председательством члена Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VI созыва по физической культуре, спорту и делам молодежи, депутата Н.С. Валуева от 20.04.2016 г. см. здесь. 15.07.2016 г., г. Москва Координатор мероприятия: Каклюгин Николай Владимирович, председатель Регионального отделения Общероссийской общественной организации "Матери против наркотиков" в Краснодарском крае, врач психиатр-нарколог, кандидат медицинских наук. |

Способна ли генная инженерия модифицировать наркополитику? Мы стоим на пороге научных достижений, способных поставить под вопрос саму идеологию прогибиционизма в области контроля за оборотом наркотиков и психотропных веществ.   Лифт в подвал. Интервью с Николаем Валуевым "Я прививаю детям тот образ жизни, который был у меня в их возрасте: я был постоянно чем-то занят, и у меня просто не оставалось времени на вредные привычки. Нужно быть всегда при деле: многие проблемы - от праздного образа жизни..."   Кокаин был проклятием нашей молодости Статья посвящена сравнительно мало изученному историческому факту – влиянию Первой мировой войны на расширение немедицинского потребления наркотических средств в России и странах Запада...   Как сходит с ума Россия: конопля, "спайс", "веселящий газ"... О реальных последствиях потребления наркотиков для психического и телесного здоровья потребителей, а также социального здоровья России – в материале к.м.н., врача психиатра-нарколога Николая Каклюгина.   Афганистан превращается в крупнейшего мирового производителя наркотиков Через год после появления в Афганистане иностранных войск во главе с США некоторые страны с тревогой начали говорить о расширении площадей посевов под наркокультурами и росте объемов контрабанды героина...   Аналитические технологии против "дизайнерских наркотиков" Agilent Technologies является мировым лидером в области лабораторного оборудования, которое используется, в том числе, в области токсикологии, судебно-медицинских и допинговых исследованиях.   Грустные последствия использования "веселящего газа" В последнее время в крупных городах России участились случаи употребления в молодежной среде с немедицинскими целями закиси азота или "веселящего газа"... |

Московский | Российская | Государственная программа РФ "Противодействие незаконному обороту наркотиков" | ||||

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

|

|

|

|